ASUについて

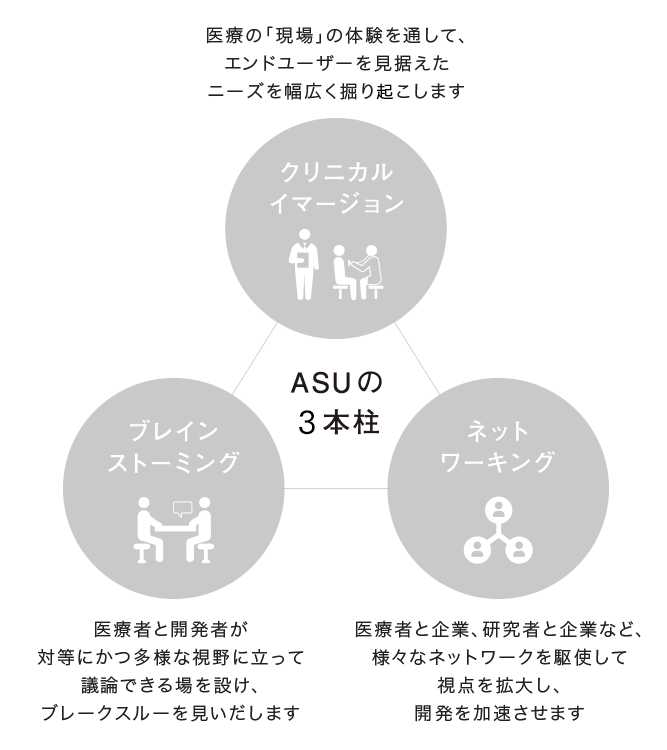

ASUの価値提供プロセス

ASUはエンドユーザを見据えた実際の医療現場でのニーズ探索(クリニカルイマージョン)、探索されたニーズのデザイン思考も取り入れた絞り込み、コンセプト創出(ブレインストーミング)、医療者と企業と研究者とのつながり支援(ネットワーキング)の3本柱を通じて価値を提供します。

クリニカルイマージョン

ブレインストーミング

ネットワーキング

ASUはエンドユーザを見据えた実際の医療現場でのニーズ探索(クリニカルイマージョン)、探索されたニーズのデザイン思考も取り入れた絞り込み、コンセプト創出(ブレインストーミング)、医療者と企業と研究者とのつながり支援(ネットワーキング)の3本柱を通じて価値を提供します。

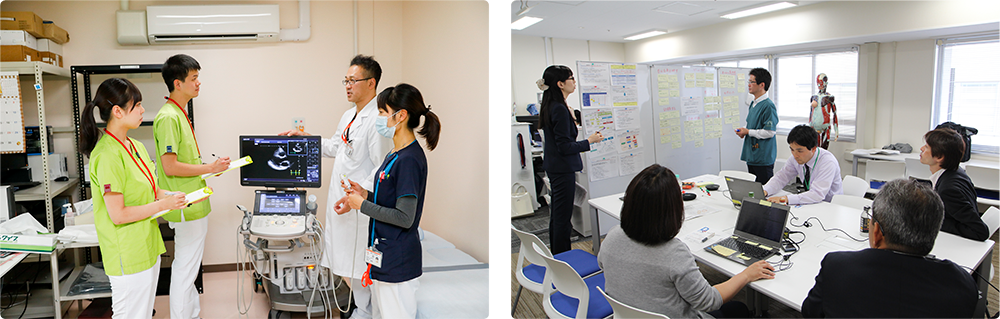

何かを創る際には「誰の、どういった課題を解決することで、どんな成果が望ましいのか、それを得るための方法」というニーズの定義づけが非常に大切です。その一方で、ニーズは現場にいけば探索できる可能性は格段にあがるものの、“事業化に資するニーズ”に出会うためにはそれなりの視点の導入を含めた観察プロセスのデザインも大切になってきます。ASUのプログラムに参加されている開発研究に携わる皆様は、事業化されたときに“こんなものがほしかったんだよね!”と言ってもらえるような価値を出すことを目指し、多くの医療従事者の方々の協力を得て日々試行錯誤しています。

開発研究では、仮説を立て、技術やオペレーションを高め、製品・ソリューションを開発することの繰り返しになります。全てのステップごとに現場に立ち返り、重大な漏れがないか、方向性の修正の必要がないかを開発者自身が納得しながら、あるいは時に思い切った迅速な方向転換(pivot)をすることが求められます。もちろん開発研究では、仮説に基づいて短時間でゴールに到達することが最上のシナリオですが、ASUのプログラムに参加されている開発研究に携わる皆様には、できるだけ早くリスクに気づき、pivotをする時のno goの判断・検証の機会としても活用いただいています。

基本的には、ASUはニーズを探索し、開発コンセプトを見出していただきます。その後、具体的な開発研究に移行、または特定の診療科との共同研究をはじめとした各種契約、あるいは当センター(CRIETO)開発推進部門でのプロジェクトマネジメントに移行していただいています。ニーズの観点から技術をいかにとがらせるか、治験を含めた検証をどのように行うか、あるいはビジネスモデルをどのように構築するか、といったところでは当センター(CRIETO)として多くの参加企業の皆様と一緒に取り組んでいます。

アカデミアには企業とは異なったネットワークがあり、また様々な専門家がいることを生かし、ニーズ探索以外の課題(開発研究の方向性、組織構築など)を漠然とした状態で持ち込んでいただくケースが増えています。(医療・ヘルスケア領域以外も対応しております)全く別の視点から、ゴール設定、さまざまなデリジェンスを含めたプロセスのデザインにも対応しています。(内容によって別途契約)

インバウンドの案件はもちろん、コンセプトに関するdepth interview、プロトタイプ以降のプロダクトをユーザーがモニターするinterviewなども対応しています。(内容によって別途契約)

企業での製品開発では、各過程で技術者の方々が多くの変更を加え、改善を目指します。この過程で自分の担当した部分については深く理解していても、どのように製品化され、使用されるかを熟知できていない場合があります。ASUのプログラムは、現場観察やブレインストーミングをすることで自社技術や開発過程、製品への理解を深めていただくと共に教育的効果も感じていただいています。(教育単独でのプログラム参加は原則お受けしていませんが、ご相談には応じます)

注) [1]〜[4]の手続きに5ヶ月近く掛かります。

注) ASUプログラムの期間は、基本的に6ヶ月/1クールです。(1年/1クールの契約も可能です。)

バイオデザイン(デザイン思考)はニーズを同定し(Identify)、次いで、ニーズを適切に解決するコンセプトを創出し、プロトタイプを作成し(Invent)、特許、規制やビジネスモデルなどの出口戦略(Implementation)までの一連のプロセスをステップバイステップで行います。したがって、プロセスを最初から最後まで学び、体験し、うまくいかなかった点を次に生かすための機序を構築することを繰り返せば繰り返すほど、スピードと質が向上します。これまでのASUでの6年間の豊富な経験、そして、ベンチマーキングなどの分析を踏まえ、ブートキャンプはプロセス前半のIdentifyフェーズに力点をおいて体験するコースです。

現場観察や医療プロフェッショナルへのインタビューなどのスキルだけでなく、”どこの、どういった場面を観察するべきか”、”どういったチームメンバーの構成にするか”、”どういったスペシャリストに手伝ってもらうとどういった打ち手ができるか”、といった概念的なことまでディスカッションをさせていただきます。

ASU、OPEN BED Lab(OBL)を含めた東北大学病院ベッドサイドソリューションプログラムでは、これまで多くの企業、行政、アカデミアのみなさまと臨床現場観察を含めて取り組むべきニーズを明らかにするための現場観察から事業化のgo / no goの判断を経て、事業化に至るまでのプロセスに関わらせていただきました。その経験を元にベンチマーキングを行ったところ、いくつかのボトルネックが明らかとなりました。そのうちの一つが現場観察の際のインタビュースキル(質問力)と調査力です。

「クリニカルアテンド」は、現在、2名のエキスパートナースが臨床現場観察をサポートする体制をとっており(オプション)、ペイシェント・ジャーニーや医療プロフェッショナルのワークフローに沿って観察する際の機器・手技・行為の簡単な説明からインタビューのサポートを行います。

また、調査も個人差、チームによる差が出るところです。この点もこれまでの経験の分析から「ミニマムエッセンシャルガイド」の作成を進めており、調査効率の改善・向上にご活用いただける内容です(オプション)。